iChidori-Swiftlet の設定について

はじめに

iChidori-Swiftlet (イチドリ・スイフトレット)は汎用ボックスタイプのGNSS受信機です。

屋外据置型でLTE通信に対応し、USBメモリ内の起動用ファイルを編集することでカスタマイズが可能になっており、 RTK移動局、簡易RTK基準局、CLAS受信機、単独測位受信機、RAWデータ取得用受信機として利用することができます。

今回はこのiChidori-Swiftletの設定についてご説明します。

iChidori-Swiftletの構成と接続

iChidori-Swiftletは株式会社アットマークテクノ製のArmadilloシリーズを内蔵しており、linux OSによって動作しています。

またGNSSレシーバーはseptentrio mosaic-CLASまたはu-blox ZED-F9Pのうち、どちらか選択したレシーバーが内蔵されています。

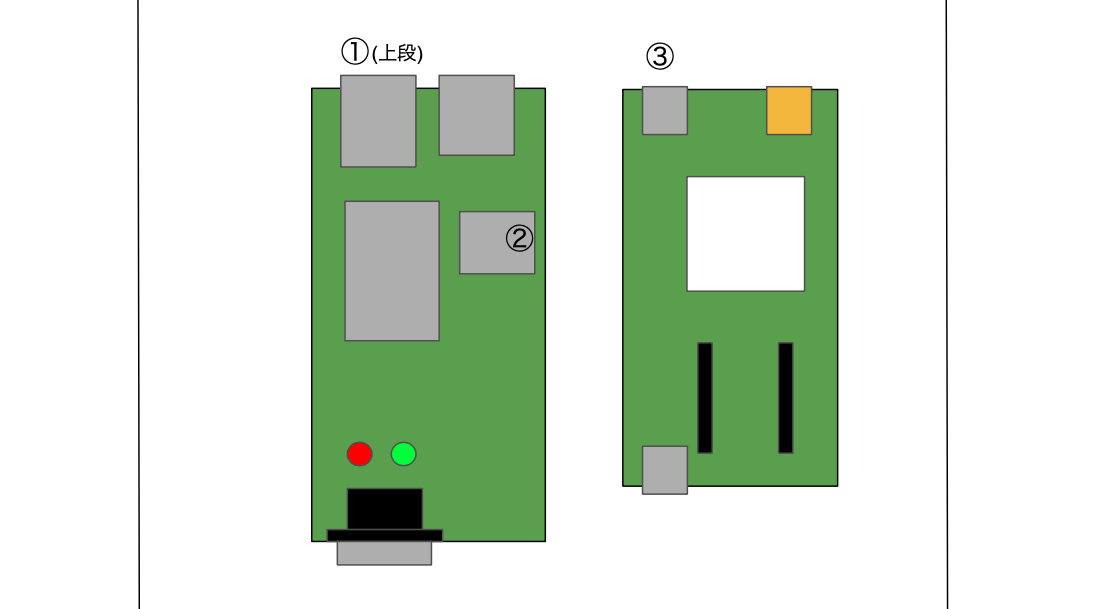

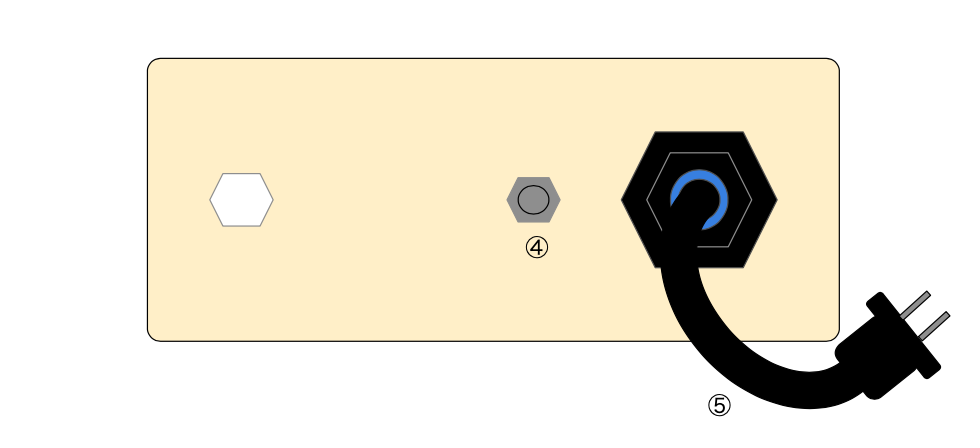

以下にインターフェース配置と接続を示します。

| インターフェース名 | 接続 |

|---|---|

| ①USBコネクタ1(上段コネクタ) | 付属のUSBメモリを接続します |

| ②nanoSIMスロット | nanoSIMを接続します |

| ③Micro USB Type-B | GNSSレシーバーを設定する際は、レシーバーモジュール単体をPCと直接接続します (既存のケーブルはレシーバー設定時のみ一時的に外して、設定後に接続を元に戻してください) |

| インターフェース名 | 接続 |

|---|---|

| ④アンテナコネクタ(SMA端子) | アンテナケーブルを接続します |

| ⑤電源ケーブル | 電源を接続します(電源は、全ての接続、設定が完了した後に接続してください) |

iChidori-Swiftlet の起動時の仕組みについて

iChidori-Swiftlet 起動時は、LTE設定ファイルを読み込んでLTEの設定を実施するとともに、iChidori-Swiftlet の各種動作モードに応じた処理を、systemd の service として作成・実行しています。

それらの起動用ファイルは付属のUSBメモリ上に置かれ、ユーザーによるカスタマイズが可能となっています。

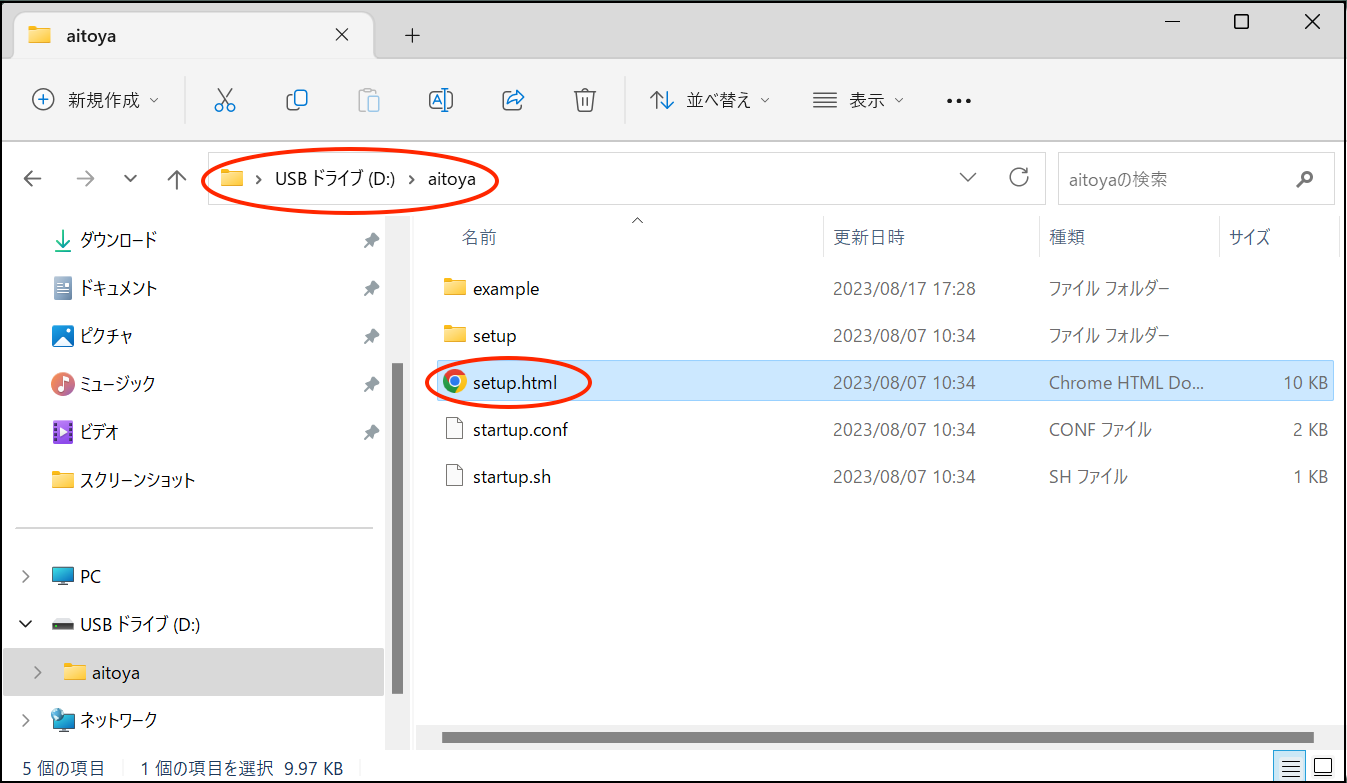

USBメモリ内のディレクトリ・ファイル構成は以下になります。

/aitoya

/startup.sh (起動時に最初にこのスクリプトが実行されます。)

/startup.conf (お使いの SIM に合わせてこのファイルの内容を編集してください。)

/setup.html (動作設定ファイル(start_service.bash)を生成するための HTML ファイルです。)

/setup

/example

/start_service.bash (startup.sh からこのスクリプトが呼び出され実行されます。)

/start_service.bash.default

/crontab.txt (定期的に実行したい処理はこのファイルに記述します。)

/RTKLIB_LICENSE.txt

/bin

/str2str (RTKLIB 2.4.3 b34 のプログラムを利用しています。)

/base (簡易基準局モードで用いるプログラムです。)

/config.ini (上記プログラムが起動時に読み込む設定ファイルです。)

/rcv (各動作モードに合わせた GNSS レシーバーの設定ファイルが入っています。)

/py

起動時には、USBメモリ内の起動用ファイルを使って以下のように動作をします。

- startup.sh を実行する

- 上記 startup.sh から呼びだして start_service.bash を実行する

- startup.confを読み込んでLTEを起動する

startup.sh は起動時に呼ばれるシェルスクリプトで、GNSS装置として起動時に実行させる処理の全てはここにまとめます。

なおUSBメモリはlinux上では /mnt/usb にマウントされているので、スクリプト内に記述するファイルのPATH名はそれに対応させます。

iChidori-Swiftlet の各種動作モードに応じて必要となる処理について、systemd の service としてユニットファイルを作成し、それを実行することで service として起動します。

各種動作モードにおける標準的な処理については、後述の設定画面を通じて作成できます。

startup.conf はLTEの設定ファイルで、通信に必要なAPNなどの情報を設定します。

設定の編集については、

「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 製品マニュアル 6.2.4.2. LTE設定ファイルの編集」を参照してください。

なお、create_wvdial_conf パラメーターの値は true で固定です。

弊社でこれまでに使用実績のある SIM は、SORACOM、MEEQ、IIJ、b-mobile ですが、SIM はこれに限るものではありません。

USBメモリ上のファイルを除いて、Armadillo 上では書き込み保存が不可の状態になっており、上記 1. や 2. で Armadillo 内に一時的にセットした systemd の service や crontab などの情報は、電源OFFすると全て消滅して、初期状態に戻ります。(USBメモリ上のファイルの変更は残ります。)

GNSS装置として実行させる処理に必要となるものは全てUSBメモリ上に配置する形を取ります。

GNSSレシーバーの設定

GNSSレシーバーを設定する際は、インターフェースについて前述したように、Micro USB Type-B のケーブルでPCからレシーバーに接続をします。

mosaic-CLAS の場合は、ドライブが表示されて、そこにある driver をインストールし、ブラウザから192.168.3.1へアクセスして設定メニューを表示します。

ZED-F9P の場合はCOMポートとして u-center から接続します。

詳細はそれぞれの製品マニュアルを参照して、必要な設定を実施してください。

iChidori-Swiftlet の設定

iChidori-Swiftlet は専用の設定画面を使って、各種動作モードでの標準的な設定をすることができます。

設定は以下の手順で実施します。設定内容は前述の start_service.bash に反映します。

- 付属のUSBメモリを iChidori-Swiftlet から抜き取って、PCに接続します。

- エクスプローラーでUSBのドライブからaitoyaフォルダを開きます。

- フォルダ内の『setup.html』を Google Chrome ブラウザで開いて、設定画面を表示します。

- 設定画面から必要な入力事項を入力します。

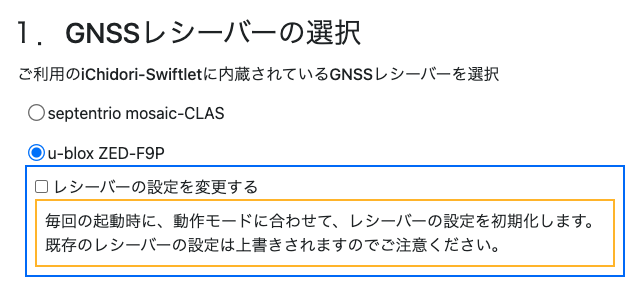

- GNSSレシーバーの選択

- 動作モードの選択

- 各動作モードでの設定

- RTK移動局

- 単独測位受信機

- CLAS受信機

- RAWデータ取得

- 簡易基準局

- データ送信先の設定

- 入力した設定情報を、USBメモリ内の起動用スクリプトに保存します。

- USBメモリを Windows PC から取り外し、iChidori-Swiftlet の元のUSBコネクタに挿入します。

なお、サポートするブラウザは Google Chrome のみで、他のブラウザでは正しく動かないのでご注意ください。

また現在の設定内容は設定画面上には表示されません。常に新たに設定入力した内容で上書きを行います。

iChidori-Swiftlet に内蔵されているGNSSレシーバーの機種に合わせて、mosaic-CLAS または ZED-F9P のどちらかを選択します。

なお、「レシーバーの設定を変更する」にチェックをすると、予め用意された標準的な設定を、毎回の起動時に、レシーバーに対して行います。 その場合、既存の設定は上書きされてしまいますのでご注意ください。 (ただし、お客様の方で GNSS レシーバーのフィームウェアを更新した場合は、バージョンの違いにより、設定が正しく反映されない可能性があります。)

iChidori-Swiftlet には5つの動作モードがあり、順に、RTK移動局、単独測位受信機、CLAS受信機、RAWデータ取得用受信機、簡易RTK基準局として動作します。ご利用の用途に合わせて、該当するラジオボタンを選択します。

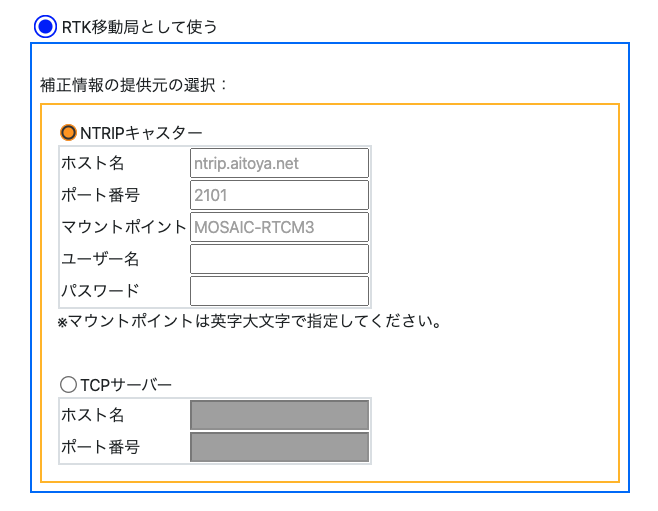

RTK移動局として利用する場合はこちらを選択します。

さらに、補正情報の提供元として、NTRIPキャスターまたはTCPサーバーの、該当する提供元を選択し、そのホスト名などを必要事項を記入します。

NTRIPキャスターを選択した場合は、ホスト名、ポート番号、マウントポイントの入力は必須です。

ユーザー名、パスワードは提供元の側に合わせて必要に応じて入力してください。

入力例として記入欄に表示されている、ntrip.aitoya.net のポート 2101 の MOSAIC-RTCM3 では、東京都新宿区高田馬場の弊社オフィスに設置された、弊社基準局 AITOYA BASEからの補正情報を提供しています。

単独測位受信機として利用する場合はこちらを選択します。

mosaic-CLASの場合は、標準の設定では CLAS測位になり、以下の CLAS 受信機と同等になります。単独測位を行いたい場合は、レシーバー側の設定で CLAS を OFF にしてください。

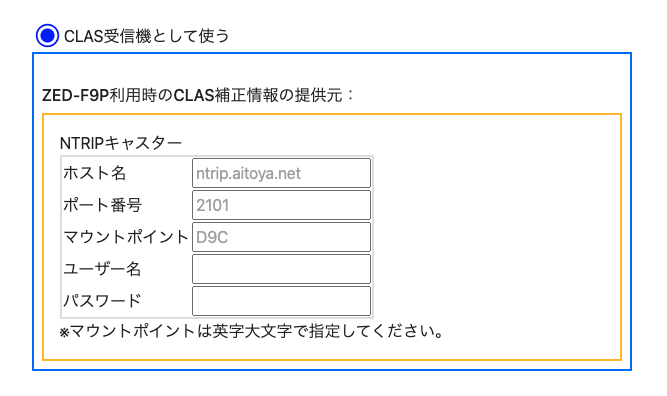

CLAS受信機として利用する場合はこちらを選択します。

上記A. GNSSレシーバーの選択で u-blox ZED-F9P を選択していた場合は、さらにCLAS補正情報の提供元の入力が必要です。

NTRIPキャスターの場合は、ホスト名、ポート番号、マウントポイントの入力は必須です。

ユーザー名、パスワードは提供元の側に合わせて必要に応じて入力してください。

例として記入欄に表示されている、ntrip.aitoya.net のポート 2101 の D9C では、弊社のサーバーからのCLAS補正情報を無償で提供しています。

iChidori-Swiftlet で測位処理まではやらないで、受信したデータをRAWデータとして取得する場合はこちらを選択します。

簡易基準局として利用する場合はこちらを選択します。

簡易基準局とは、常設の恒久的な、精密に位置を特定している基準局としてではなく、測定を行うその場に一時的に持ち込んで、移動局が基準局からの相対的な位置を正確に測定できるようにするための、簡易版の基準局です。

起動後、CLAS 測位を行い、一定数の計測値が得られたら、その平均値を基準局の位置として、補正情報の送信を開始します。 初期設定では、最初に得られた FIX または FLOAT 解の 10 点の平均値を計算し、基準局の位置とします。 設定ファイル example/bin/config.ini を編集することで変更可能です。

アンテナの位置を動かすと、補正情報の送信を中断し、CLAS 測位からやり直します。 GNSSレシーバーで計測される速度の値が所定の値を超えるとアンテナが動いたと判定しています。 閾値は、同様に上記の設定ファイルで変更可能です。

以上の動作仕様のため、再起動のたびに、補正情報に含まれる基準局位置の値は変化しますのでご注意ください。

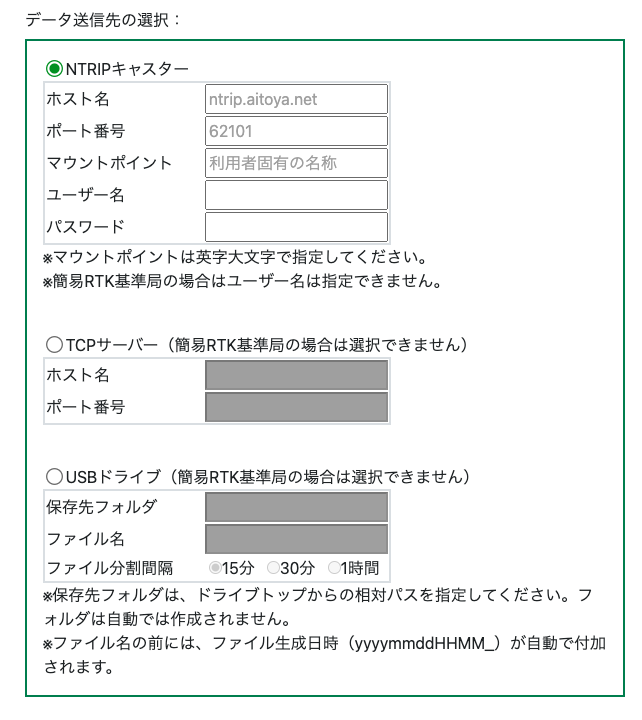

データ送信先として、NTRIPキャスターまたはTCPサーバーの、該当する送信先を選択し、そのホスト名などを必要事項を記入します。

RTK基準局、単独測位受信機、CLAS受信機では測位データ、RAWデータ取得ではRAWデータ、簡易基準局ではRTK移動局向けの補正データが送信されます。

NTRIPキャスターを選択した場合は、ホスト名、ポート番号、マウントポイントの入力は必須です。

ユーザー名、パスワードは送信先の側に合わせて必要に応じて入力してください。

NTRIPキャスターの記入欄に例として表示されている弊社サーバー ntrip.aitoya.net のポート 62101 では、 任意のマウントポイント名でデータを中継可能です。 動作テストなどに自由にお使いください。

なお、B.動作モードの選択で簡易基準局を選択した場合は、データ送信先のNTRIPキャスターにはユーザー名を指定することはできません。

またデータ送信先にTCPサーバー、USBドライブを選択することもできませんのでご注意ください。

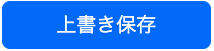

上記までで設定画面にて必要な設定入力を入れ終えたら、その内容を iChidori-Swiftlet の起動用スクリプトファイルに保存します。

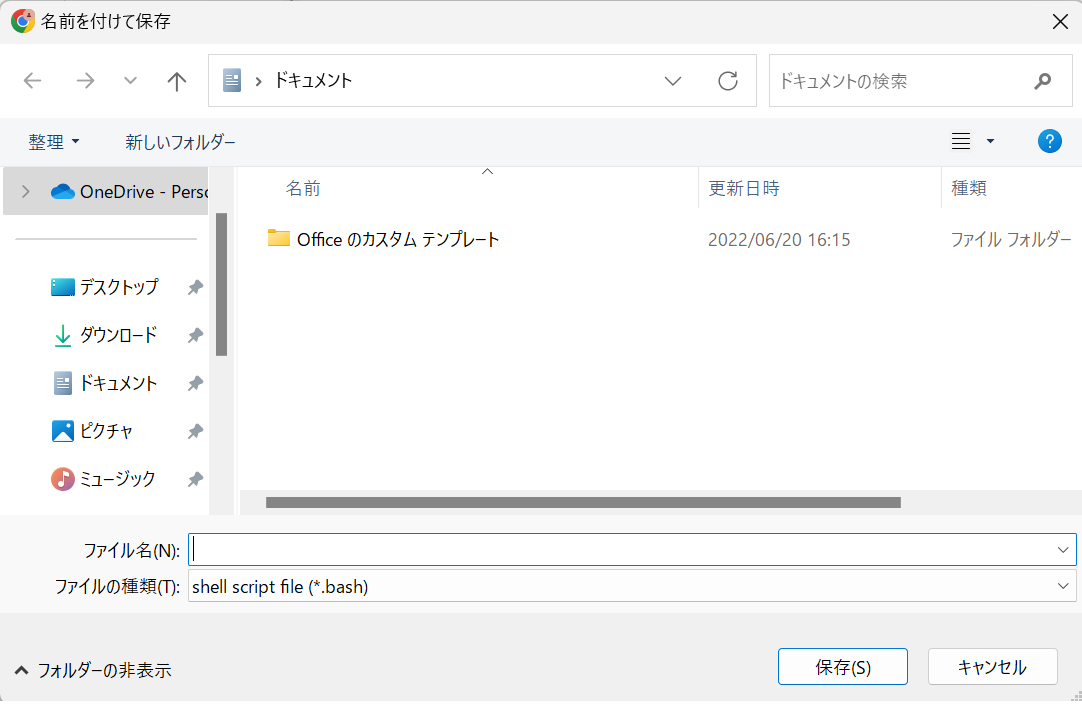

設定画面の一番下の『上書き保存』の青いボタン を押すと、ファイル選択画面がポップアップし、

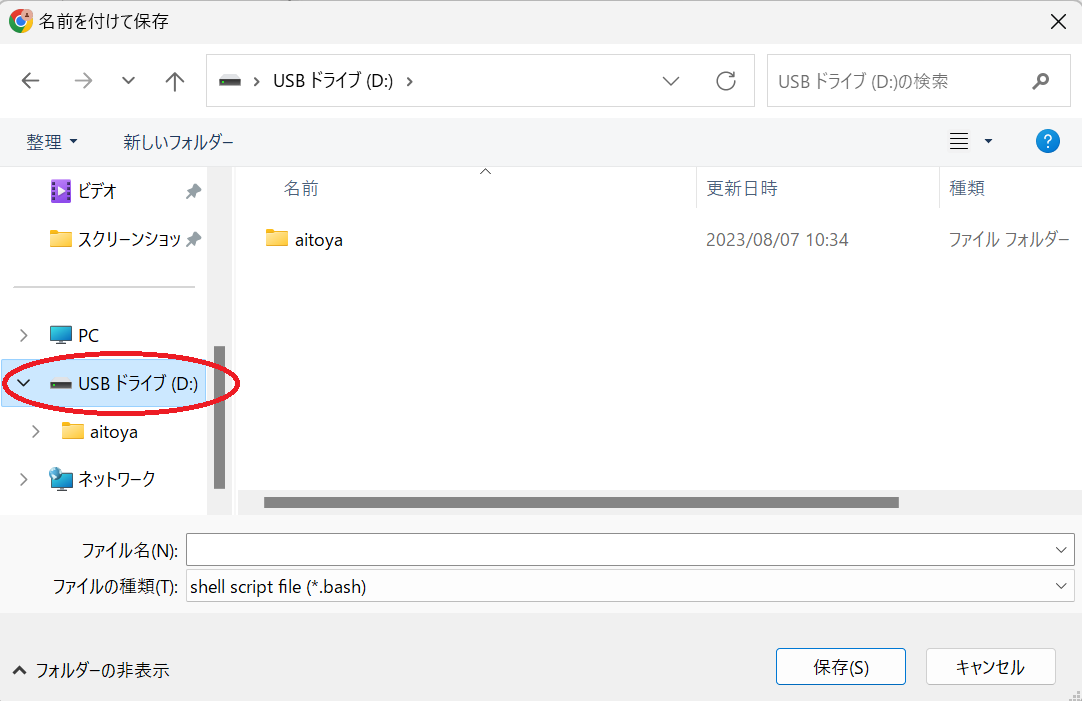

まず自分のDocumentフォルダ内が表示されるので、そこからUSBのドライブへと移動します。

を押すと、ファイル選択画面がポップアップし、

まず自分のDocumentフォルダ内が表示されるので、そこからUSBのドライブへと移動します。

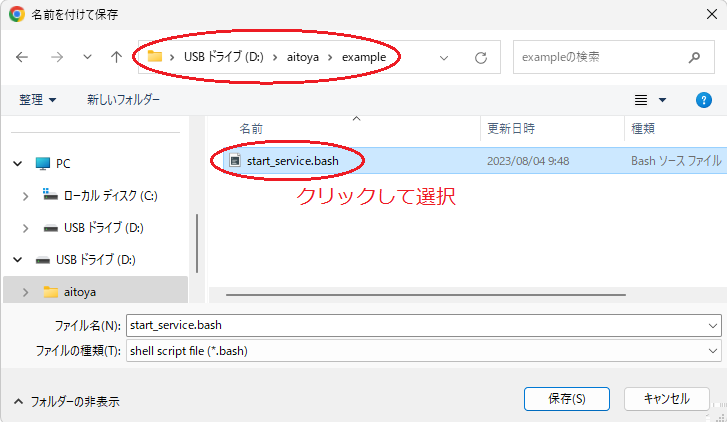

USBドライブにあるaitoyaフォルダを開き、さらにその下のexampleフォルダを開くと、前述の起動用スクリプトファイル「start_service.bash』があるので、 それをクリックして選択し、『保存(S)』ボタンを押します。

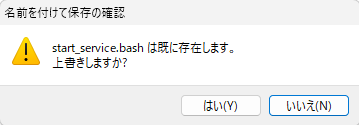

すると上書き確認のダイアログボックスが表示されるので、『はい(Y)』を押してファイルを上書きします。

上書き保存に成功すると、『保存しました。』のメッセージが表示されます。

USBメモリは、USBコネクタの上段のスロットに挿入します。

iChidori-Swiftlet の起動

設定が終わった iChidori-Swiftlet を所定の位置に設置し、電源ケーブルを電源に接続すると、 設定したモードでの動作を開始します。

LTEの通信状態が良好で、かつ、衛星通信を遮るものが無いオープンスカイの環境であるほど、得られるデータは安定します。 (RTK移動局ではさらに、基準局からの距離が20km程度までの適切な距離であることも、データの安定に必要です)

終わりに

iChidori-Swiftlet の標準的な設定については、今回ご説明した設定画面を使って設定可能ですが、 お客様のさまざまなニーズに対応した、より細かいカスタマイズをすることも可能です。

お客様のご要望をお伺いした上で、最適なカスタマイズをご提案可能です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合せページ